winget install Git.Git環境構築

このページではgitを使うための環境を準備していきます。Gitアプリ、VSCode、そしてVSCodeを使いやすくするために、いくつかの拡張機能の導入や設定変更を行います。

Gitアプリとgitクライアントの用意

まず、アプリを二つインストールします。

- gitを操作するためのアプリ、「Git」をインストールする。公式Webサイトからインストーラーをダウンロードしてきてもよいが、以下のような

winget(Windows)あるいはbrew(macOS)を使ったインストールが簡単。

- スタートメニューでPower Shellと検索し、出てきたアプリを実行

- 開いた画面で以下のコマンドを入力し、最後にエンターキーを押す

- homebrewが未導入なら、まずリンク先からインストール

- ターミナルで以下のコマンドを入力し、最後にエンターキーを押す

brew install git上手くいかなければ、以下のWebサイトからもインストール可能です。

https://git-scm.com

- gitを視覚的に使えるようにするgitクライアント、「Visual Studio Code」 (以下VSCode)をインストールします。VSCodeは、極めて優秀なエディタ(ソースコードを書くためのソフト)ですが、ここでは、gitの管理用に用意します。

- インストール・セットアップ方法は別記事(VSCodeの使い方)参照。

VSCodeへの拡張機能の導入

次に、VSCodeでGitを使うための設定を行います。

VSCodeは、拡張機能と呼ばれるアドインを入れることで、より使いやすくなります。Gitを使いやすくするために、二つの拡張機能を入れます。

- Git Graph:Gitの変更履歴全体をより視覚的に分かりやすく表示する機能を追加

- Git History:個別のファイル毎の変更履歴を整理して表示する機能を追加

いずれも以下の手順でインストールできます。

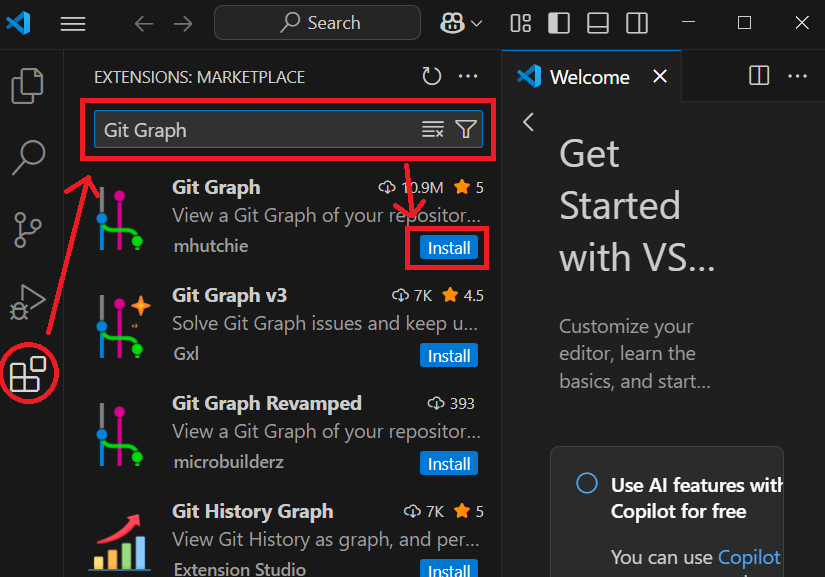

- アクティビティバーから拡張機能ボタン(4つの四角マーク)を選ぶ。

- 検索窓でGit Graph(またはGit History)を検索し、出てきた一番上の機能を拡張機能をインストールを押す。

- 表示されていた「インストール」の表示が消えれば完了。

Gitの初期設定

次に、Gitの初期設定を行います。

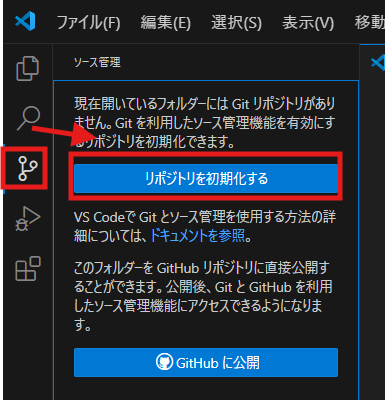

- VSCodeで適当なフォルダを開く

- アクティビティバーから丸三つが線でつながれた「ソース管理」のボタンを押し、「ソース管理」画面を開く

- 最初は「リポジトリを初期化する」と出てくるので、クリック(「Branchの発行」など違う表示が出てきた場合はこの手順は飛ばす)

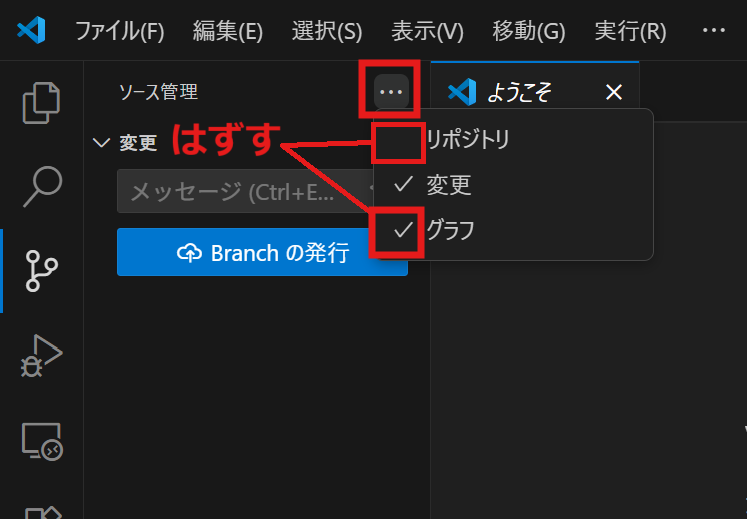

- ソース管理画面の右上にある「・・・」をクリックし、「変更」以外のチェックを外す(「表示」「表示と並べ替え」など違う表示が出てきた場合はこの手順は飛ばす)

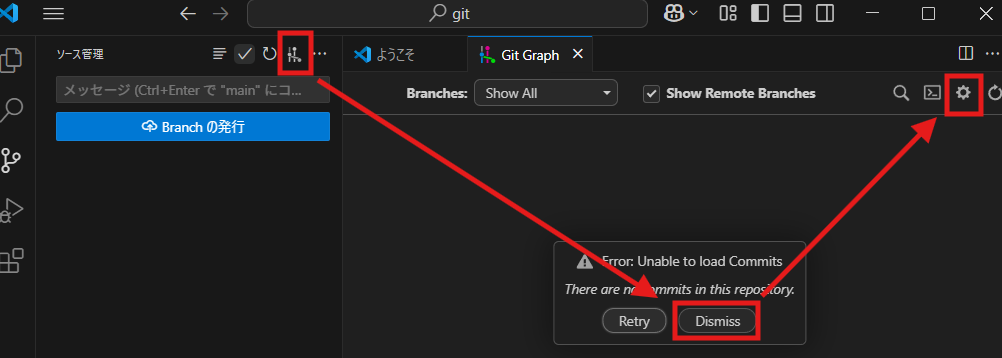

- ソース管理画面の右上に、縦線がいくつか並んでいる「View GitGraph」ボタンがあるのでこれを押して、「GitGraph」画面を開く。

- おそらくこの時点では「コミットがない Unable to load commits」というエラーが出てくるが、無視して「Dismiss」を押してよい。

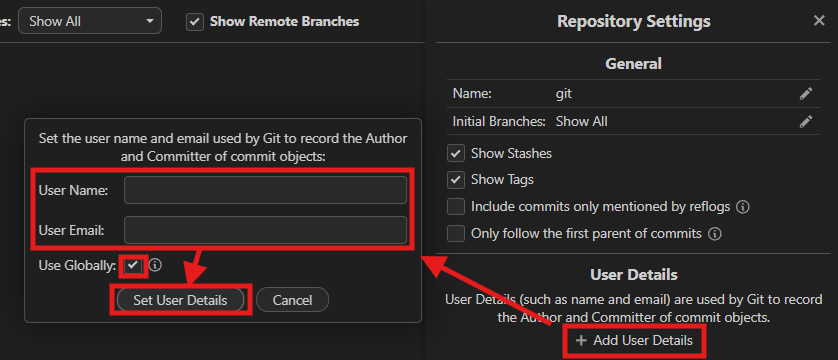

- GitGraph画面の右上、歯車マークを押して、設定画面 Repository Settings を開く。

- 中ほどにあるUser Details の部分を確認する。User Nameなどが表示されていれば、これ以降の処理はスキップしてよい。表示されていなければ、「Add User Details」を押す。

- ユーザー情報を入力する画面が開くので、ユーザーネーム、メールアドレスを入力し、「Use Globally」にチェックが入っていることを確認して「Set User Details」を押す。

- ユーザーネームはニックネームなどでも構いません。

gitの初期設定(氏名とアドレスの設定)はPower Shellやターミナルから設定することも可能です。以下のようなコマンドでユーザーネーム、メールアドレスを設定します。

git config --global user.name "適当なユーザーネーム"

git config --global user.email "mail_adress@mail.com"これで、Gitの初期設定は完了です。

履歴を管理するだけなのにユーザーネームやメールアドレスの登録が必要というのは奇妙な気がします。

実はこれは、gitが複数人以上での共同作業を前提に設計されているためです。共同作業においては、「誰がいつ何を変更したか」を明確にする必要があるため、区別のためにユーザー名やメールアドレスを入力することになっています。

なお、メールアドレスを入力しても特にメールが届いたりすることはありません。また、ローカルで利用している限りは、これらの情報は共同作業を行うメンバー以外が目にすることもありません。

ただし、サーバー上で自身のgit上の履歴を公開する場合、これらのユーザーネームやメールアドレスは誰でも閲覧できる状況になります。サーバーを利用するつもりであれば、この点を念頭に登録しましょう。

VSCodeのカスタマイズ

VSCodeでGitを使いやすくするため、少しVSCodeの設定を操作します。

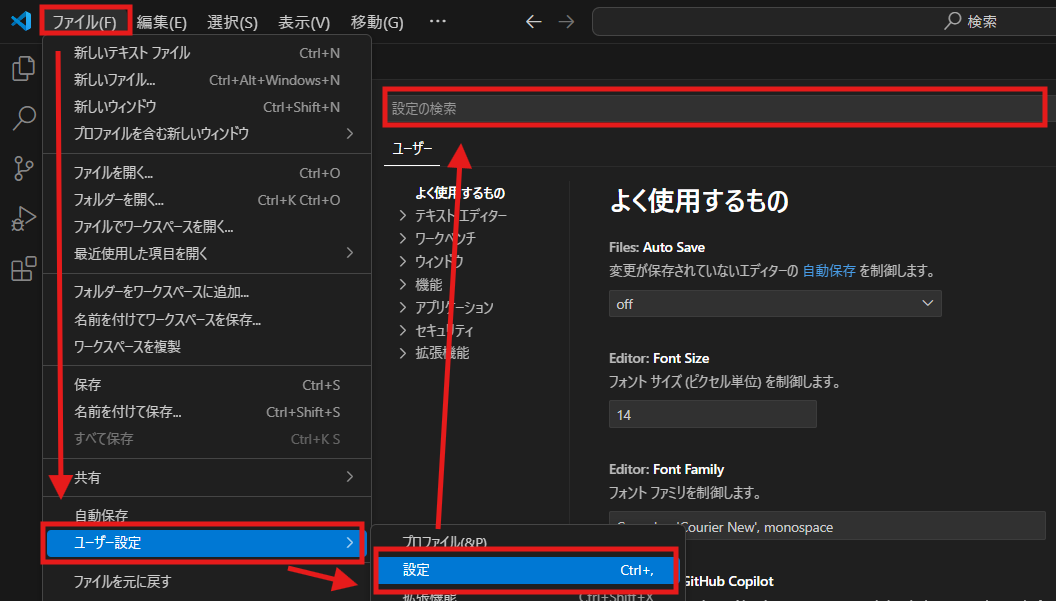

- 上部メニューの「ファイル」→「ユーザー設定」→「設定」を選択し、設定画面を開く

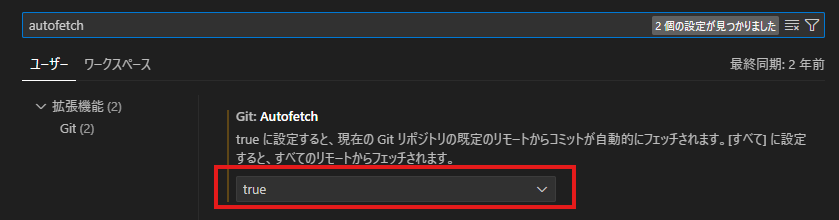

- 設定画面上部にある検索窓に「autofetch」と入力すると、「Git: Autofetch」という項目が下部に出てくるので、trueを選択

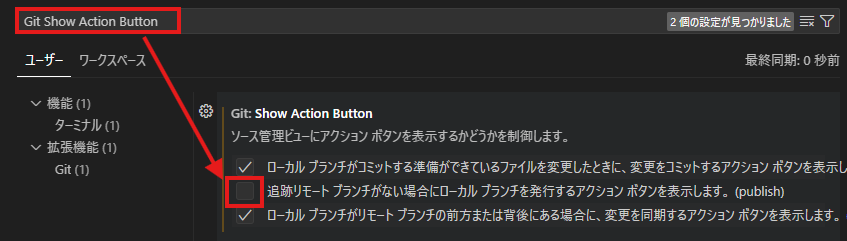

- 同じく、設定画面上部にある検索窓に「Git Show Action Button 」と入力。3つのチェックボックスが並んでいる二つ目、「追跡リモートブランチがない場合に・・・(publish)」と書かれている項目のチェックは外しておく。

以上で、VSCodeの初期設定は完了です。特に保存ボタンはないので、このまま設定画面は消して構いません。

autofetchは、サーバーと通信して他者による変更履歴等があれば自動的にgitの情報を更新する機能です。通信が増える以外にデメリットはないので、通常はtrueにしておいたほうが便利です。

Git Action Buttonは、VSCodeのソース管理画面において、ボタン一つで様々な操作ができる便利な機能です。ただ、2つ目の項目はgitをローカルで使おうとする際には邪魔なだけの機能なので、混乱を避けるために外しておきます。

ホスティングサービスのアカウントの用意

この項目は、オンラインサーバーとの同期機能を使わない限り、スキップして構いません。

最後に、オンラインサーバーを提供しているホスティングサービスにアカウントを作成しましょう。ここでは、GitHubのアカウントの作り方を例に挙げます。

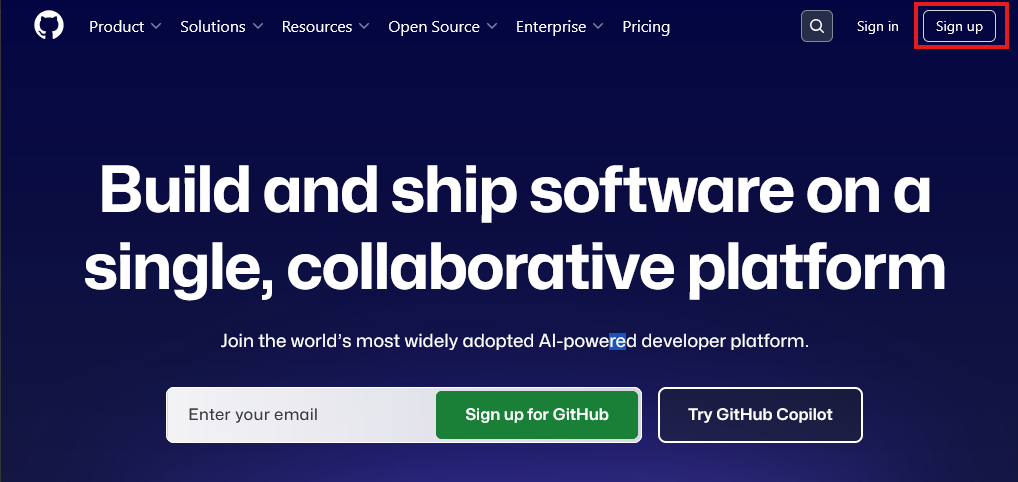

GitHub公式サイトを開き、右上の「Sign up」を押します。

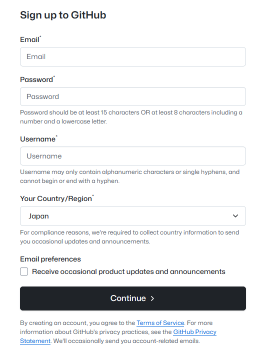

開いた画面でメールアドレス、パスワード、ユーザーネームを選びます。ユーザーネームは英数字とハイフンのみが使用できます。

Continueを押した後は、指示に従いましょう。画像認証後、メールアドレスに届くコードを入力するように求められるはずです。

最後に、登録したユーザーネームとパスワードでログインできれば完了です。